contents

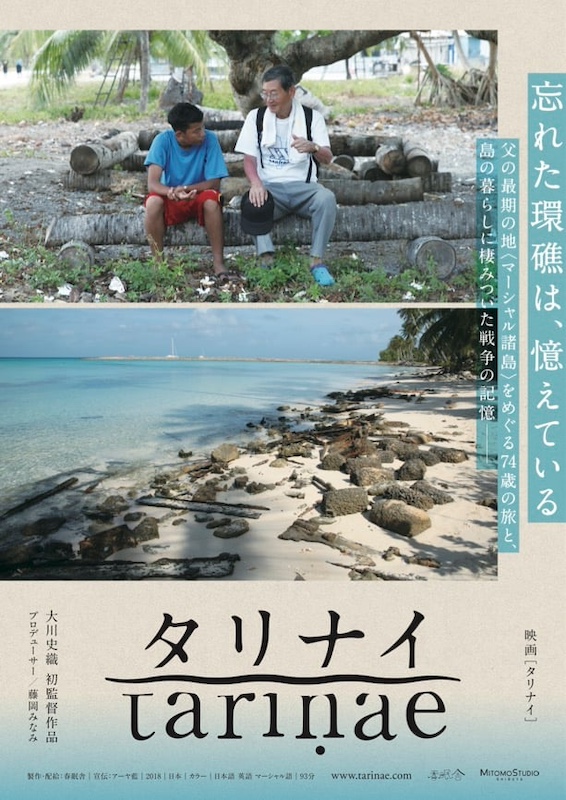

映画『タリナイ』が描く 歴史教科書に載らない戦争の記憶

「終戦80年」を冠したニュースが増える時期。戦いが終わったのは確かですが、戦争があったことによる影響は現在までつながり、続いているものです。ドキュメンタリー映画『タリナイ』に出合ってから、私はその意味で「終戦」という言葉を使う前に、立ち止まって考えるようになりました。

同作の舞台、マーシャル諸島共和国は、第一次世界大戦後に日本が委任統治をした、当時で言う「南洋群島」に含まれます。約30年間の統治の影響で、マーシャルには今も日本らしい名前を継いでいる人がいたり、日本語が元になったと思われる言葉が今も使われていたりします(チャチミは刺身、チャンポは散歩を意味するなど)。日本軍が拠点を置いていた島には戦跡が数多く残っており、民家のすぐ隣に錆びついた大砲が鎮座していたり、銃弾の穴がいくつも空いた日本軍によるコンクリート製の建物に、島の人が普通に暮らしていたりします。こうしたさまざまな戦争の「跡」が今も日常の暮らしのなかに存在しているのです。

映画『タリナイ』より(©春眠舎)

映画『タリナイ』より(©春眠舎)監督の大川史織さんは高校生の時にスタディツアーでマーシャルを訪れ、マーシャルの人たちには日本は「近い」存在なのに、日本ではマーシャルのことを「憶えている」人がほとんどいないことに気づきました。記憶の差とも言うべきその隔たりをつなごうと、映画という形でマーシャルのことを日本に伝える挑戦をしています。

『タリナイ』はマーシャルに出征して亡くなった佐藤冨五郎さんのご子息、御年74歳の佐藤勉さんが、父の慰霊の旅としてマーシャルを監督たちと巡る旅路を記録しながら、マーシャルに色濃く残る戦争の記憶をたどっていくドキュメンタリー映画です。

マーシャルでは約2万人の日本兵が亡くなったと言われています。多くは補給路を断たれたことによる餓死でした。冨五郎さんもそのお一人です。亡くなる直前まで書き続けた日記が戦後、戦友によって家族のもとに届けられ、2歳の時に父と別れた勉さんはその日記を大切にしながら歳を重ねてきました。

映画『タリナイ』より(©春眠舎)

映画『タリナイ』より(©春眠舎)戦争により家族を喪(うしな)った、いわば「戦争の被害者」としての視点と、マーシャルに様々な爪痕を残した「戦争の加害者」としての視点が共存していることが本作のユニークさの一つ。

そしてもう一つ「戦争の映画」として新鮮なのが、重苦しさがないことです。エメラルドの輝く海やカラフルな洋服、ウクレレを交えた明るい音楽とゆったりとした時の流れ、そして島の人たちの笑顔。そうしたものが不思議な軽やかさを生み出していて、血や銃声などが苦手な人や「戦争映画」に身構えてしまう人にも観てもらいやすい作品です。

映画『タリナイ』より(©春眠舎)

映画『タリナイ』より(©春眠舎)一方で、大川監督は著書やインタビュー記事で、そうしたマーシャルの明るさや、やさしさを安易に「赦し」や「親日」として解釈しないようにしているという思いも語っています。そんな監督の姿勢から、「自分が経験していない歴史とどう向き合うか」を考えるヒントも得られるはずです。

ちなみにマーシャルは日本の敗戦後、アメリカが基地を置き、計67回に及ぶ水爆実験の実験地とされました。そうしたマーシャルの複合的な歴史のつながりを伝える「続編」も作られています。マーシャル語で「憶えている」を意味する『keememej』というタイトルです。

両作品からきっと、歴史の教科書で綴(つづ)られる大国の歴史より地理軸と時間軸を延ばした、新たな「終戦80年」を感じていただけるはずです。

在学中にアラビア語の研修で訪れたシリアが帰国直後に内戦状態になり、シリアのために何かしたいという思いから、社会問題をテーマにした映画の配給宣伝を行うユナイテッドピープル株式会社に入社。同社取締役副社長を務める。2018年に独立。映画の配給・宣伝サポート、映画イベントの企画運営、雑誌・ウェブでのコラム執筆などを行う。アーヤはシリアでもらった名前。大丸有SDGs映画祭アンバサダー。著書に『世界を配給する人びと』(春眠舎)。