contents

上野発、クラフトの個性派ノンアルビールで地域交流

お酒を飲む集まりは、お酒が好きな人にとっては楽しいものですが、アルコールに弱かったり、子育て中であったり、運転して自宅に帰らなければいけないなど、さまざまな理由で飲めない人の立場からみるとどうでしょうか? 成人の3割超が「飲まない」というデータもある昨今、飲めない人が飲める人と同等に楽しめる場に対する需要は高まっています。

飲めない人が肩身の狭い思いをしなくても良い空間を提供したいと、2024年7月から上野の桜木のinclus wine & brewing(アンクリュ・ワイン&ブリューイング)で提供されているノンアルコールのクラフトビールがINCLUS(アンクリュ)です。アンクリュはフランス語でインクルージョン(包摂)。飲める人と飲めない人が共に楽しい時間を共有していきたいというメッセージが込められたブランド名です。

オーナーの彩美・カトリーヌさんはフランス・アルザス出身。日本の大学を卒業後、商社に就職。フランスに出張で滞在したことを機に自然派ワインの魅力にハマり、ワインエキスパートの資格を取得。退職した後の2022年末に上野にショップをオープンしました。

店は上野公園を抜けた先の桜木商店街沿いにある。一階は元のオーナーが駐車場として使っていたスペースを改装したそう 写真提供:inclus wine & brewing

ビールの製造は休日を利用して全て手作業でやっています。製造数はタンクの容量もあり、1種につき最大600缶ほど。ワインの角打ち会に訪れる地域のお客さんに試飲してもらいながら試行錯誤を繰り返し、これまでに10数種をリリースしてきました。

ノンアルのクラフトビールを作り始めたのは、「夫婦2人ともお酒が好きでしたが、娘を妊娠している時にノンアルビールで好きなものがなかったので、自分たちでやってみようかと思ったことがきっかけ」。左が彩美さん

ノンアルのクラフトビールを作り始めたのは、「夫婦2人ともお酒が好きでしたが、娘を妊娠している時にノンアルビールで好きなものがなかったので、自分たちでやってみようかと思ったことがきっかけ」。左が彩美さんアンクリュでは、地域の人にゆかりのある食材を使った話題性のあるビール作りにも力を入れてきました。谷中の日本茶店が扱う京番茶や、近所の青果店で知った愛媛の赤レモンなど、ストーリー性のある食材を意外なハーブやスパイスと合わせ、口コミなどで評判を集めてきました。

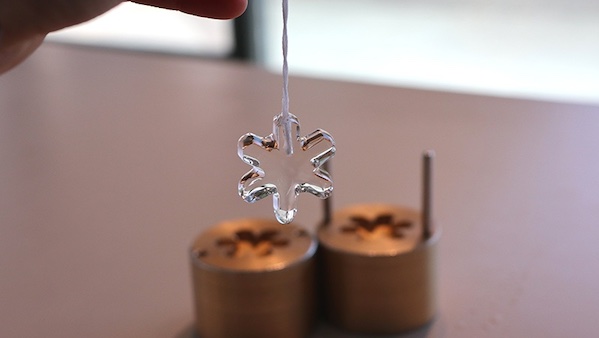

洋梨とジュニパーベリーのIPA、紅玉リンゴと唐辛子のヘイジーなど、個性の光るラインナップ。クラフトビールと変わらない複雑な味わいと豊かな香りが魅力で、作り手の遊び心やセンスも感じる。香料や人工甘味料、着色料、保存料は一切使っていないため、日持ちは3カ月ほど

洋梨とジュニパーベリーのIPA、紅玉リンゴと唐辛子のヘイジーなど、個性の光るラインナップ。クラフトビールと変わらない複雑な味わいと豊かな香りが魅力で、作り手の遊び心やセンスも感じる。香料や人工甘味料、着色料、保存料は一切使っていないため、日持ちは3カ月ほど店の営業日は木曜夜と週末、祝日のみ。週末は落語会などのイベントを企画し、地域の人が気軽に集まってワインやノンアルビールを飲みながら交流する機会を提供しています。「うちはほとんどのお客さんが地域の方なので、皆さんに地域のサードプレイス、公民館のように感じてほしい。そのためにもアルコールを飲まないといけないと感じてほしくない」と2人。取材に訪れた日も琴の演奏会があり、時間になるとお客さんが続々と集まってきていました。

1階はワインセラーと角打ちスペースがあり、地域の常連客がふらりと訪れる 写真提供:inclus wine & brewing

1階はワインセラーと角打ちスペースがあり、地域の常連客がふらりと訪れる 写真提供:inclus wine & brewingちなみに2人によると今、アメリカで一番成長しているビール会社は2017年に元ヘッジファンドマネージャーと醸造家が創業したノンアルコール専門のクラフトビール醸造所「アスレチック・ブリューイング」。健康志向が高まり、アルコール入りのビールに引けを取らない味わいが評価を得ていることはもちろんですが、収益の一部をアウトドアスポーツに関連する環境保全活動に寄付するなど、社会貢献活動に熱心なところも、若者の支持を多く集める理由だといわれています。アスレチックを筆頭に、地域密着型のクラフトビール醸造所でノンアルビールを楽しむ生活スタイルが、アメリカでは浸透しつつあります。

一方、日本のノンアルビールは大手が主流で、クラフトビールのノンアルはほとんど見られません。参入が少ない理由を2人は、「0.00%のノンアルは発酵プロセスがない分、クラフトビール特有の複雑な味わいや華やかな香りをハーブやスパイスなどで補うことが非常に難しい」。また、「日本はアルコール飲料と清涼飲料水の製造をわけなければいけない決まりがあり、両方やるのはハードルが高い」と説明します。

指摘されたような壁はあるものの、上野で週末の昼下がりのほのぼのとした地域交流を見ていると、ドリンクが端となるインクルージョンはあると感じます。日本でもクラフトのノンアルビールが地域のファンを得て、新たな市場を開拓する時代はいずれやってくるのではないでしょうか。

地元の美術館・新聞社を経てフリーランスに。東京都国際交流委員会のニュースレター「れすぱす」、果樹農家が発行する小冊子「里見通信」、ルミネの環境活動chorokoの活動レポート、フリーペーパー「ecoshare」などの企画・執筆に携わる。Think the Earthの地球ニュースには、編集担当として2007年より参加。著書に『未来をはこぶオーケストラ』(汐文社刊)。 地球ニュースは、私にとってベースキャンプのような場所です。食、農業、福祉、教育、デザイン、テクノロジー、地域再生―、さまざまな分野で、地球視野で行動する人たちの好奇心くすぐる話題を、わかりやすく、柔らかい筆致を心がけてお伝えしていきたいと思っています!