contents

イタリアのプロジェッティスタに学ぶ「控えめな創造力」の育て方

2024年3月、イタリアに住む批評家・アーティストである多木陽介さんが案内役となり、イタリアに残る「控えめな創造力」の実践者を、教員や教育に関わる参加者のみなさんと一緒に訪ねました。

まだ「デザイン」という言葉が普及する前のイタリア(第二次大戦後頃)では、デザイナーのことを「プロジェッティスタ」と呼んでいました。イタリア語で「プロジェッタツィオーネ」は「プロジェクトを考えて実践すること」という意味で、プロジェッティスタはその実践者を指します。代表的なプロジェッティスタたちの名前を聞くと、ブルーノ・ムナーリやアキッレ・カスティリオーニなどイタリアのデザイン界の巨匠たちが並びます。多木さんは彼らのものづくりの根底には「控えめな創造力」があると言います。例えば、結果ではなくプロセスを大切にしていること、話すよりも聴く姿勢を大切にしていること、デザインの対象となる素材や要素の良さを引き出し「育てよう」とすること、手を動かすことの重要性など教育者が共感する視点がたくさんあります。

ブルーノ・ムナリの創造的教育法

研修では5人の「プロジェッティスタ」たちに出会いました。一人目にご紹介するのは、ブルーノ・ムナーリ氏の直弟子であるシルヴァーナ・スペラーティさんです。創造的教育法「ムナーリ・メソッド」の伝承者であり、私たちは2日間にわたってそのメソッドを体験させていただきました。会場はシルヴァーナさんがおじいさんから受け継いだ家と土地を「教育農場」として運営されているアトリエのような場所で、ミラノから電車で移動したモンテベッロ・デッラ・バッタリアにあります。

玄関の扉をあけると、チャオ!と満面の笑顔で出迎えてくれました。

玄関の扉をあけると、チャオ!と満面の笑顔で出迎えてくれました。

シルヴァーナさんは参加者がいい状態でいることをとても大切にしていて、プログラム内容、空間作り、ファシリテーション、すべてを参加者の状態に合わせてその場で設計していく方でした。驚いたことは、参加者を観察してから何をするか決めるため、直前までどんなプログラムになるか誰もわからないこと。対話しながら、ベストな方法を模索する。相当の経験と技術がないと難しいことです。でも、そんな素振りはまったく見せずに温かいお茶と甘い焼き菓子を食べながら雑談し、ゆるやかに講義とワークショップが始まります。

講義の途中で、シルヴァーナさんから「みなさんは今、何を発見しつつありますか?」という問いがありました。そこで私たちは、用意された紙とペンを使ってひたすら書くことにチャレンジしました。唯一のルールは筆を止めてもダメ。読み直しもダメ。今感じていることを手が動くままに書きます。書き続けることで自分が思ってもみない言葉が出てくる不思議な感覚でした。そして休憩後、その文章を初めて見た気分で改めて観察し、はっとする言葉を3つ選んで全員で共有しました。同じ講義を受けても、心に残った言葉や発見したものはそれぞれ違うこと、手を動かすことで新しい発見があることを体験した「自動筆記」のワークショップでした。

日差しが気持ちいい外の空間で参加者が輪になり、心に残った言葉を共有しました。。

日差しが気持ちいい外の空間で参加者が輪になり、心に残った言葉を共有しました。。

午後の「記号のワークショップ」ではたくさんの線を書く、線を見つける、など一見やっていることはすごくシンプルですが、ちゃんと意味とメッセージがあります。例えば、線の引き方ひとつでも、優しく、力をいれる、速度を変える、など書いたものは全部線に変わりはありませんが、線には多種多様なバリエーションが存在します。まず、用意された筆やペンを使って、どれだけ違う線が生み出せるか個人で研究します。その後にできた作品を並べ、観察し、全員で分類します。分類・整理することで、線の解像度が高まります。その状態で世界を見ると、今まで目に入らなかった線がまちのいたるところに溢れていることに気づきました。

夢中で線をひき、分類する。ただそれだけでこんなにも線に対する解像度が上がるのかと驚きました。

夢中で線をひき、分類する。ただそれだけでこんなにも線に対する解像度が上がるのかと驚きました。

翌日に行われたのは草花の絵を描くワーク「原っぱのラボラトリー」。解像度が高くなっている私たちには、草花を構成する線がありありと見えてきます。筆の使い方を工夫して、その線を描くだけで、さまざまな草花の姿が浮き上ってくるのです! 最後には、参加者全員が創造力を発揮した作品を生み出していて感動しました。絵が苦手だ、という参加者は私だけではありませんでした。でもこのワークショップなら、うまい、下手、関係なく楽しく絵が描けるんです。それぞれの人にとって好きな線、好きな描き方があり、自由でいい。絵を描いて楽しいと思ったのは何年ぶりでしょうか。シルヴァーナさんはワークショップで終わりを言わず、「あゆみの始まりと思って帰ってください」と締めくくりました。 たった2日間の体験でしたが、世界を見る解像度が上がり、新しい学びの扉がひらいたような感覚でした。創造力と聞くと特別な能力のように思いがちですが、本来は誰もがもっていて、自分なりに育てることができるということを教えてくれました。

参加者のみなさん、楽しそうに絵を描いていました。

参加者のみなさん、楽しそうに絵を描いていました。

ラボラトリー・ザンザーラ

3日目は、トリノに移動して、障害者と共にモノづくりをする「ラボラトリー・ザンザーラ」に訪問しました。ここでは、知的障害者の方とソーシャルワーカー、そしてデザイナーがそれぞれ役割を持って素晴らしい商品を生み出しています。まず一步お店に足を踏み入れると、個性的なオブジェや色とりどりの踊るようなメッセージボードの数々が並び、おもわずわぁ!と声をあげてしまいました。ここでは、障害を持ったみなさんがクリエイティブの起点に立っていて、それをより良くみせるためにどうデザインするかをデザイナーが考えます。「ラボラトリー・ザンザーラ」創設者の一人であるジャンルカ・カンニッツォさんは、「障害者が作ったから買ってもらう、ではなく、素敵な商品だから買いたい」と言ってもらえるように商品のクオリティを第一に考えています。彼が二人目のプロジェッティスタです。「ラボラトリー・ザンザーラ」では、障害者もデザイナーも別け隔てなく、お互いを尊重し助け合っている。それが手にとる商品からも伝わります。

「ラボラトリー・ザンザーラ」を運営するジャンルカさん。オフィスも店舗も素敵でした。

「ラボラトリー・ザンザーラ」を運営するジャンルカさん。オフィスも店舗も素敵でした。

ラボラトリー・ザンザーラの入り口。期待感が高まります。

ラボラトリー・ザンザーラの入り口。期待感が高まります。

店内の商品の一部。素敵な商品がたくさんあって、私含め参加者のみなさんがお土産をいっぱい買ってしまったのは言うまでもありません。笑

店内の商品の一部。素敵な商品がたくさんあって、私含め参加者のみなさんがお土産をいっぱい買ってしまったのは言うまでもありません。笑

「ラボラトリー・ザンザーラ」では、商品を作る以外に、もうひとつ面白い取組をしていました。それは20年前から続けている演劇です。障害者のみなさんが企業に出向き、演劇を披露します。演劇は身体的な関わりを持つことも大事にしていて、見るだけじゃなく、時には即興で見学者も演劇に参加してもらうことも少なくありません。これは訪問先の会社員のコミュニケーション能力をあげることにもつながるそうです。一方で障害者のみなさんもプロ以上に演劇が大事な人もいます。ちょうど稽古をしているところだったので、私たちも見学させてもらいました。演目はシェイクスピアの「マクベル」。静けさの中に、強さと少しこわい畏怖の念を感じました。演じている方は施設の方とプロの方が混ざっていて、演技中は区別が全くつきません。稽古の後に気さくな赤い帽子を被ったおじさまが、少年のように「演劇は最高に楽しいんだ!」と熱心に語ってくれた姿が忘れられません。

演劇の楽しさを気さくに伝えてくれた施設の方。

演劇の楽しさを気さくに伝えてくれた施設の方。

建築家に学ぶ「控えめな創造力」

3日目の午後は、ジャンフランコ・カヴァリアさんの事務所に向かいます。3人目のプロジェッティスタです。ご自宅でもある事務所は古いイタリアの建物で、これまた空間がめちゃくちゃかっこいい!カヴァリアさんは、遊び心を持って手を動かし、素材ととことん向き合う人でした。例えば事務所の現物を持ち出して、銅線のモチーフ。この素材がどんな特徴を持っているか、磁力があること、鉄分があること、など素材のことをよく観察してから、どんな可能性があるのか探ります。最終的なものの美しさだけでなく、事務所にある実験的な取組をいくつか紹介してくれました。

アレッサンドリアの「地区の家」

4日目はトリノからアレッサンドリアに移動し、この地域に住む貧困層や難民、ホームレスなど生活に困っている人たちをサポートするアレッサンドリア市地区の家代表のファビオ・スカルトゥリッティさんに会いに行きました。ファビオさんと一緒に歩く街歩きは楽しい。「友人の素敵なお店だよ。ここで買い物をすればファストファッションを買わなくて済むんだ」と、地産地消のモノづくりをする小さなブティックや古本とバルが一体になった古本屋(ここは何時間でもいれそう!)、元囚人や障害があって就労が難しい人を雇うビーガンカフェ、移民や障害者に要望の技術を教えて、自立支援を行うビーマイジョブなどに立ち寄りました。イタリアでは2011年以降シリアからの移民が続いています。移民を受け入れるだけではなく、どう社会に溶け込むことができるかを考えていると聞いて、日本よりもずっと移民の受け入れが進んでいるんだなと感じました。道中で一番印象的だったのは、ファビオさんが道に座り込むホームレスの方に友人のように駆け寄り、目線をあわせて話しかけていたこと。後から聞くと、今日の寝る場所はあるのか、体調は問題ないのか、ということを確認していたそうです。ホームレスの方にも決して強制することはなく、施設で寝たいのか、外がいいのか、必ず本人の意思を尊重しています。ホームレスの方が全員施設に入りたいわけではない、ということを教えてくれました。

地区の家の様子。

地区の家の様子。

「地区の家」の活動について話をするファビオさん。

「地区の家」の活動について話をするファビオさん。

たっぷりの寄り道をしてたどり着いた地区の家は大きな倉庫のような建物で、中にはホームレスの方向けの宿泊施設やカフェ、古着回収ステーション、移民の人向けのイタリア語教室、など様々な機能を担っていました。古着は毎日市民が持ってきて、100キロ近く届くといいます。集めた古着は無料で配るのではなく、ブティックで安く購入することができるようになっています。少しでもお金を払って購入することで尊厳を守っているのです。地区の家では、ホームレスの方も住民票がとれる仕組みをつくっています。住民票があると国の保険証がもらえ、病院や薬をもらうことができる。彼らのサポートをする上で、住民票を持てるかどうかはとても大事なことなのです。ファビオさんたちは夜の見回りも行っていて、この日は地区の家で迎え入れてくれた大学生のマルコが夜の見回りの担当でした。3月の夜のイタリアはまだ肌寒く、毛布や食事のほか、売春をしている移民の女の子たちにはコンドームも配ると言う。その時は必ず女性スタッフも同行します。彼らの活動の中では一貫して絶対に「ダメ」と言う言葉を使いません。薬物依存、売春、ホームレス、「そんなことしちゃダメ!」とは言わず、彼らの悩みに寄り添い、仕事や住居などサポートできることを提案しつつ、最後の決断は本人に任せる。なんて器が大きいんだろう。これが本当に「人を助ける」ということなのだと学びました。

夜中の12時過ぎまで見回りをする大学生のマルコさん。「人助けをしたいと思って活動に参加している。でも学業との両立が大変なんだ」と車の前で話してくれて、彼の優しさに涙が出そうになりました。

夜中の12時過ぎまで見回りをする大学生のマルコさん。「人助けをしたいと思って活動に参加している。でも学業との両立が大変なんだ」と車の前で話してくれて、彼の優しさに涙が出そうになりました。

インクルーシブな出版活動

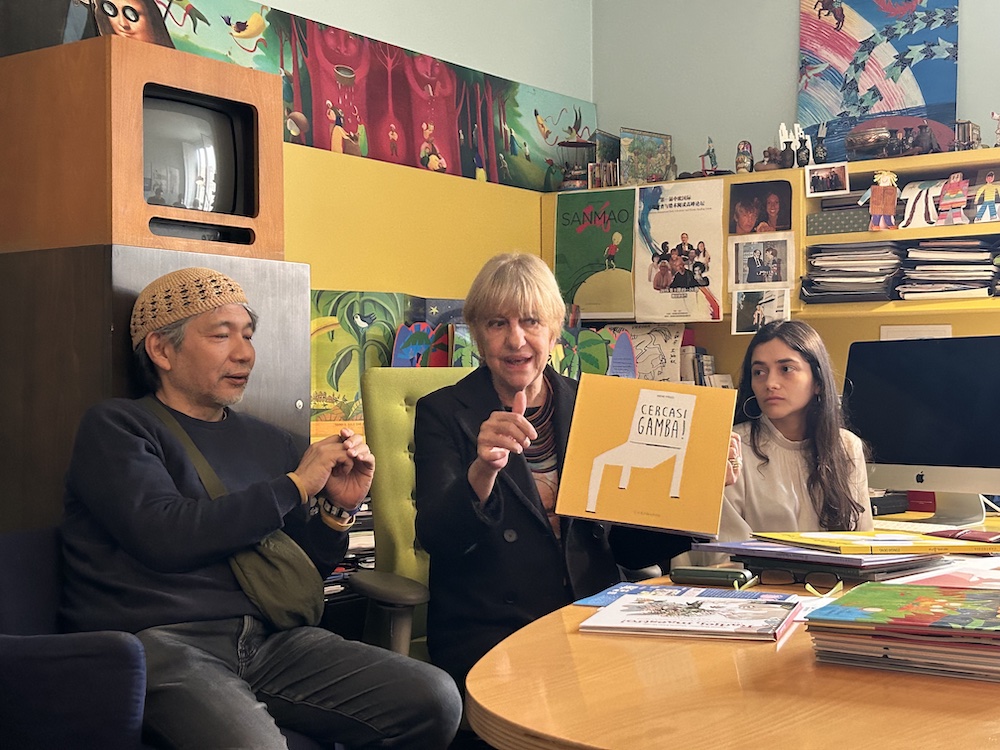

最後のプロジェッティスタは、数々の素敵な絵本を生み出しているカルトゥージア社のパトリツィア・セルビさん。私が最初にカルトゥージア出版に興味を持ったのは、彼らの本の作り方です。例えば「しかくいおはなし」というシリーズは、自閉症や小児がん、移民などすごくデリケートな問題を扱う絵本で、当事者として生きづらさを抱える子どもたちをケアする目的で作られています。正方形で統一されたデザインが特徴です。制作のプロセスとしては、まず当事者の子どもたちをオフィスに招き、お茶とお菓子を用意して、気軽な質問から対話を重ねレポートにまとめます。その時、作家は聞くことに専念します。作家がテーマとストーリー決めた後に、イラストレーターを選定し、さらにディスカッションを重ねます。参加した子どもたちは、本が完成するまでずっと制作の一員なのです。パトリッアさんはこうした当事者も含めて、作家、編集者、イラストレーター、そして当事者をケアするソーシャルワーカーや心理学者、家族と共にゼロから話を作っていく過程をとても大切にしています。パトリツィアさんは「他の会社だったら、すでに成功している本を翻訳する方が早いでしょう。でも、本がかたちになるまで自分たちで育てることが楽しい。好きじゃないとこんな方法はできないわ。」と笑って話します。

パトリツィアさんがオフィスで1冊ずつストーリーとどうやって本が作られたのか詳しく話をしてくれました。

パトリツィアさんがオフィスで1冊ずつストーリーとどうやって本が作られたのか詳しく話をしてくれました。

カルトゥージア出版でもうひとつ紹介したいのが「サイレントブック」シリーズです。文字の通り言葉のない絵本は言語の壁を超えて、世界中の子どもたちに楽しんでもらうことができます。こちらもユニークな制作方法を取り入れていて、毎年子どもたちが選ぶコンテストを開催しています。大人たちは選ばないだろうと思っていた「死」をテーマにした絵本に投票が集まり、絵本化されたという。はやり、子どもを子ども扱いしてはいけないのだ。「子どもたちには最高のものを届けなければいけない」と言うパトリツィアさんの信念と情熱とがあってこそ、カルトゥージア社が素晴らしい本を作り続けていられるのだろうと感じました。

私たちは日本に戻ってからも参加者による自発的な勉強会や、日本各地へのフィールドワークを通じて「控えめな創造力」の探究を続けています。今後も情報発信やイベントの企画などを予定していますので、ぜひ、みなさんも参加ください!(笹尾実和子)