contents

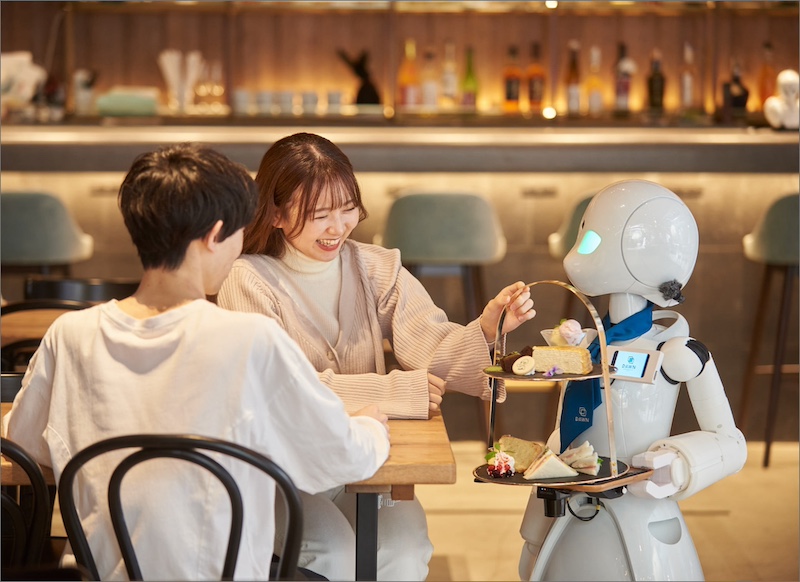

遠くても心の距離は近く 分身ロボットカフェがつくる新しいコミュニケーションのかたち

「こんにちは! ご予約はいただいていますか? 私はAIではなく、OriHimeパイロットの〇〇です」

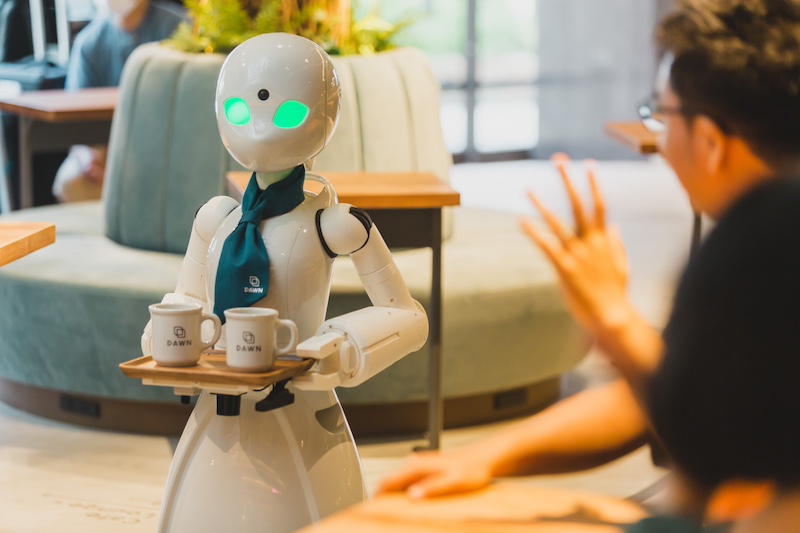

店内に入ると、受付のロボットがこう出迎えてくれます。アーモンド型の緑の目が光る白い人型ロボット。見た目はAIが搭載されたロボットにも見えますが、AIではありません。ロボットは難病や障害、さまざまな事情で外出困難な人たちが、自宅などから遠隔操作しているのです。つまり、ロボットは彼らにとって分身のようなもの。遠隔操作する接客スタッフは「パイロット」と呼ばれています。

「分身ロボットカフェDAWN ver.β」は、2018年に日本橋にオープン。各テーブルにはカメラ、マイク、スピーカーを搭載した高さ20センチほどの半身の分身ロボットOriHime(オリヒメ)が置かれています。来店者が楽しみにしているのは、食事だけではなく、OriHimeとの雑談。白くつるんとした顔立ちの分身ロボットは、表情こそつくることはできませんが、首と羽のような手に関節があり、それらを動かすことで多彩な感情を表現しながら話し相手になってくれます。

パイロットは都内に限らず、秋田など地方在住者も。お客は海外からの観光客が多く、店内は流暢な英語が飛び交っていた

注文した商品は、身長120センチほどの自走式OriHime Dが席まで運ぶ。こちらもパイロットが遠隔操作している

OriHimeを開発したのは、オリィ研究所所長の吉藤オリィさん。学生時代は電動車いすの開発に夢中になり、国内外のコンテストで入賞も果たしましたが、徐々に自ら不登校を経験して感じていた孤独と、外出困難な人たちが抱える孤独に共通点を感じるようになります。彼らが本当に求めているのも、本質的には孤独の解消なのではないか。そう気づいたオリィさんは、離れていても、入院していても、家族や仲間のそばで会話を楽しめる分身ロボットの研究に軸足を移していきます。

オリィさんは2010年にOriHimeを開発し、2年後にオリィ研究所を設立。AIロボットは人の労働を代替する目的で導入されますが、分身ロボットは外出困難な人たちの社会参加を促したり、働く可能性を広げたりするための支援ツールとなっているところが大きな違いです。

これまでOriHimeは教育現場で不登校児の支援に使われたり、高齢者施設でカウンセリングに使われるなど、さまざまな分野で試験導入されてきましたが、分身ロボットカフェは遠隔操作で就労を試みる実証実験として始まりました。障害者の中でも、特に移動の難しい重度肢体不自由者は「働きたくても、働けない」もどかしい現状があります。

そんな分身ロボットカフェは、世界からも注目を集めています。今年4月からデンマーク・オーフス市と現地企業の協力のもと、初の海外店の運営にチャレンジしています。デンマークが選ばれたのは、オリィ研究所との親交の深さから。日本橋のカフェに在日デンマーク大使や同国の高齢福祉大臣らが視察に訪れたこともあり、地元の大学と共同研究を行ってきた実績もあります。

ポップアップカフェの会場は、オーフス島のソーシャルダイニング「ウーエンスマーフス」(営業は9月末までの期間限定)

オーフス店では、外出困難な地域住民をパイロットに採用し、障害者雇用を開拓する一方、日本橋のカフェで接客経験を積んだ日本のパイロットも一緒に働きます。約8000キロの距離を感じさせず、両国の外出困難者が同僚になれるのも、操作の場所を問わない分身ロボットならでは。来店者は主にデンマーク語と英語を話す人が多いので、日本のパイロットたちは目下、デンマーク語と英語の習得をがんばっているそうです。

以前パイロットを経験したSMA(脊髄性筋萎縮症)の干場慎也さんは、「生身ではできないことを自分の分身が代わりにやってくれる。回り道をしているように見えて実はすごく効率がいいのかもしれません。実際に会ったことがなくても、人間関係を拡張させることはできる。自分をつかさどる姿が人の形をしていなくても、ちゃんと自分を表すことはできるのだと思いました」と、感想を語ります。

日本橋のカフェでも、飲み物を運ぶOriHimeDの進行方向が少しズレた時、店内のお客の目線がとても温かかったことが印象的でした。OriHimeは見た目こそ近未来的なのですが、不思議と人間味を感じ、親しみを覚えます。オリィさんが“心を運ぶ車いす”と呼ぶ分身ロボットは国籍や障害を越え、就労の、そして、人間同士のコミュニケーションの新たな形を提示しているように思えます。

地元の美術館・新聞社を経てフリーランスに。東京都国際交流委員会のニュースレター「れすぱす」、果樹農家が発行する小冊子「里見通信」、ルミネの環境活動chorokoの活動レポート、フリーペーパー「ecoshare」などの企画・執筆に携わる。Think the Earthの地球ニュースには、編集担当として2007年より参加。著書に『未来をはこぶオーケストラ』(汐文社刊)。 地球ニュースは、私にとってベースキャンプのような場所です。食、農業、福祉、教育、デザイン、テクノロジー、地域再生―、さまざまな分野で、地球視野で行動する人たちの好奇心くすぐる話題を、わかりやすく、柔らかい筆致を心がけてお伝えしていきたいと思っています!