contents

明るすぎる夜間の光が生態系を脅かす? 進む「光害」研究

Lapland star night: photo by Eddie Yip CC BY-SA 2.0

Lapland star night: photo by Eddie Yip CC BY-SA 2.0私たちの体の中には体内時計が備わっています。お昼になると、時計を見なくてもお腹がぐーっと鳴ったり、暗くなると自然と眠気が襲ってきたりします。英語ではサーカディアン・リズム(概日時計)と呼ぶそうですが、日がのぼった昼間に行動し、夜間は暗闇で休息するという習慣は、私たち人間が長い進化の歴史の中で育んできたものです。1日を二分するこのリズムが乱れると、睡眠に関係するメラトニンというホルモンの分泌が抑制され、体や精神に不調をきたす可能性が高くなってくるそうです。

現代社会において、このサーカディアン・リズムを乱す大きな原因となっているのが、過度な夜間照明です。米サイエンス誌は2011年から2022年の10年間で地球の明るさは毎年9.6%ずつ上昇しているという調査結果を公表しています。過度な人工照明で周囲に悪影響が及ぶことを光害(ひかりがい)といいます。

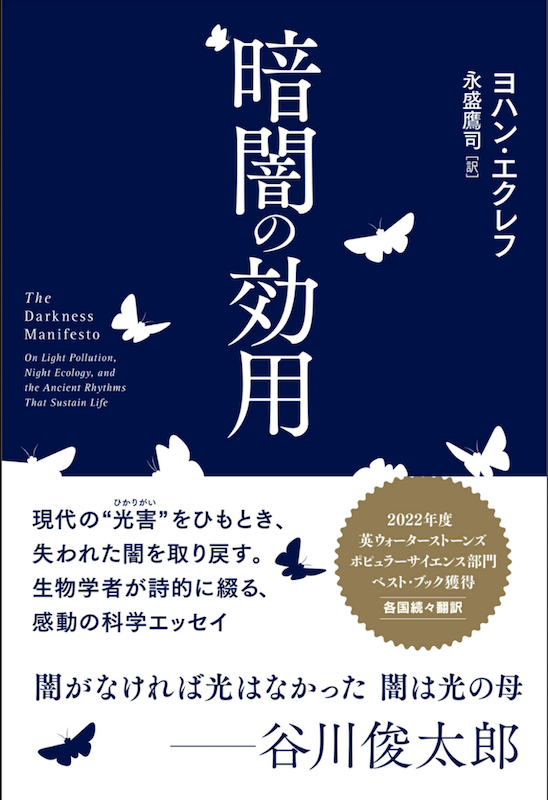

夜に昼のような明るい人工灯を浴びると、人間でも体や精神の不調を感じますが、夜行性の虫や生物にとっては、死活問題となります。そのことを明らかにした本が、スウェーデンの動物学者、ヨハン・エクレフさんが書いた科学エッセイ『暗闇の効用』(原題:The Darkness Manifesto)です。昨年、翻訳版が発売され、日本でも話題になりました。

コウモリ研究が専門のエクレフさんは、地域の教会に明るい投光器がついたことで、人工灯を嫌うコウモリが減少していることに気づきます。コウモリの減少は食物連鎖にも影響しますから、生物のサーカディアン・リズムを乱すことは、生態系全体を揺るがす大きな問題であると、確信を深めていきます。

『暗闇の効用』。「21世紀初頭には“光害”という言葉を知っていたのは天文学者だけだった。コウモリ研究者でさえも、光がコウモリに与える影響を論じていなかった。そしていまでも光害の研究は始まったばかりだ」とエクレフさんは語る

『暗闇の効用』。「21世紀初頭には“光害”という言葉を知っていたのは天文学者だけだった。コウモリ研究者でさえも、光がコウモリに与える影響を論じていなかった。そしていまでも光害の研究は始まったばかりだ」とエクレフさんは語る本を読み進めると、実にさまざまな動植物や昆虫が光害の犠牲になっていることがわかります。例えば、光の波長に吸い寄せられる虫は街灯のある道を横切ることが、ほぼ不可能なこと。星や月の明かりを羅針盤にしている渡り鳥やフンコロガシ、ウミガメの赤ちゃんなどは人工灯に惑わされてルートを見失い、命の危険にさらされてしまうこと。また、夜行性の動物や昆虫は狩りや交尾のタイミングがわからなくなって、子孫を残せなくなってしまうこと。日の長さを感知して、成熟する草花は実を結ばなくなってしまうこと——。児童書の執筆もしているエクロフさんは、それぞれの体のしくみや習性をわかりやすく解説しながら、語っていきます。

後半では、陰翳礼讃の文化を大事にしてきた日本についても触れられています。星空鑑賞会や、照明を消した部屋での食事会が、不思議とお互いが心を打ち解けて話ができることなど闇の効用も例を挙げています。人は暗闇を恐れ、まちを明るく照らすことを発展の象徴ととらえてきましたが、この本は地球に闇が存在することのメリットを多方面から説いています。

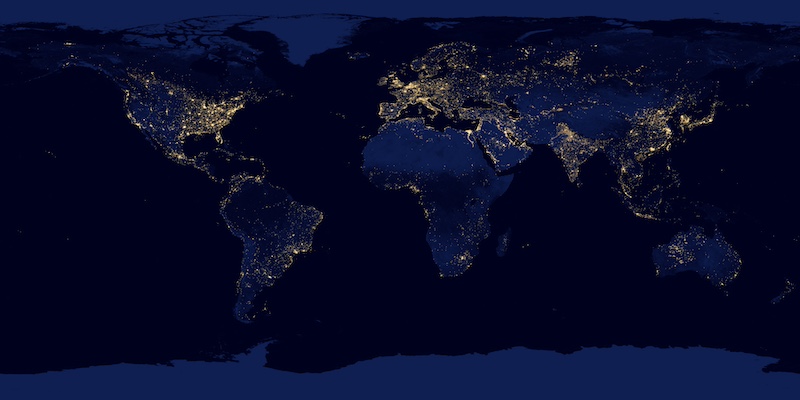

Earth at night 「夜間照明が集中する場所は経済が発展している場所」と教わった記憶もあるが、見方を変えれば、人工衛星のカメラにも映る光は節約すべきエネルギーだ ©︎NASA

Earth at night 「夜間照明が集中する場所は経済が発展している場所」と教わった記憶もあるが、見方を変えれば、人工衛星のカメラにも映る光は節約すべきエネルギーだ ©︎NASA巻末には、誰もが実践できる10のアクションがあります。日常の中で暗闇を意識してみる、体内時計に従う、身の回りで夜の生きものを見つけてみる、夜空を観察し、学びを深める、暗闇の重要性について周りに伝えたり、話し合ってみる、などなど。いわば、暗闇の良さを再認識するためのマニフェストです。

米北部のソルトレイクシティでは、渡り鳥が人工灯に誘引されて窓や壁に激突する事故を減らそうと、市民有志が行動を起こし始めました。午後11時以降の消灯を呼びかけたり、市内のまぶしすぎる照明や装飾用途の電飾などを指摘する「不必要な光のマップ」も制作しています。

エクレフさんは、「地球温暖化や生物多様性の消失など、解決が難しい他の問題に比べれば、光害は比較的容易な対策で改善が望める問題でもある」と指摘しています。ライトを下向きにして周囲への光の拡散を抑える。あるいは、ライトの色を考慮して明るさを抑える。消灯のセンサーやタイマーをつけるなど、すぐに効果が望める対策はいろいろとあります。光害の被害は深刻ですが、認識を広めることで大きな改善が期待できる都市公害でもあるのです。

地元の美術館・新聞社を経てフリーランスに。東京都国際交流委員会のニュースレター「れすぱす」、果樹農家が発行する小冊子「里見通信」、ルミネの環境活動chorokoの活動レポート、フリーペーパー「ecoshare」などの企画・執筆に携わる。Think the Earthの地球ニュースには、編集担当として2007年より参加。著書に『未来をはこぶオーケストラ』(汐文社刊)。 地球ニュースは、私にとってベースキャンプのような場所です。食、農業、福祉、教育、デザイン、テクノロジー、地域再生―、さまざまな分野で、地球視野で行動する人たちの好奇心くすぐる話題を、わかりやすく、柔らかい筆致を心がけてお伝えしていきたいと思っています!